トピックス

-

2024.03.25 トピックス

千葉県商工会議所連合会で経営指導員向けBCP講習を行いました

【千葉県商工会議所連合会主催 経営指導員向けBCP講習】

2月26日に、千葉県商工会議所連合会主催の、県内各商工会議所の経営指導員の方向けに、「BCP研修」を行いました。

千葉県内では「千葉は災害が少ない」と思っている人が多いそうで、中小企業者の災害対策意識は低いそうです。確かに地形的には大地が多く東京東部に比べて水害リスクは低くまた地盤は比較的揺れにくく、かといって山地でもないため土砂災害リスクもそれほど高くないと言えそうです。しかし、2019年の台風15号による房総半島の強風被害は甚大なものでしたし、太平洋側の地震による津波リスクなどもあり、決して安心していい地域とは言えません。何よりも日本列島のどこでも大災害が発生する可能性があることは、能登半島地震が示しています。珠洲市の30年以内の震度6強以上地震の発生確率は0.1%とみられていました。災害は自然現象であり、決して確率等の数値だけで判断してはいけないものです。

講習の最後には、僭越ながら、県内中小企業の支援者である各商工会議所及びそこの経営指導員の方々にどういう支援をしていただきたいかを提案させていただきました。基本的には次の4ステップを段階的に進めるというものです。

ステップ1:災害を認識

ステップ2:防災対策を実行

ステップ3:計画に見える化

ステップ4:PDCAステップ3がBCP策定等にあたりますが、BCPを作りましょうといってもハードルが高いと考える事業者に対しては、「災害対策TO DOリスト」を作ることをお勧めすると良いと思います。ステップ2まででやるべきことを洗い出し、それらをいつ誰がやるかをTO DOリストという形で見える化する。これもりっぱな事業継続のための計画と言えますね。

-

2024.01.04 トピックス

令和6年能登半島地震

元旦に発生した「令和6年能登半島地震」について、1月4日時点での災害の概要をまとめて論評したいと思います。

【発生時刻】

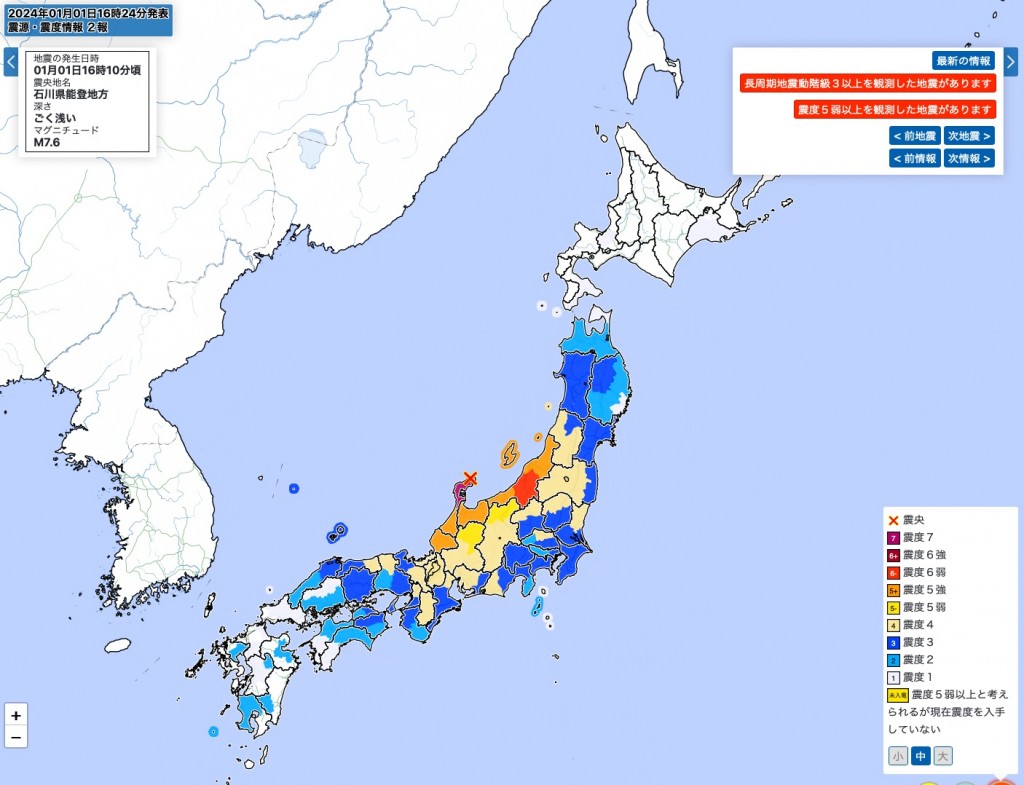

1月1日16時10分が本震ですが、この4分前に中程度の地震が発生しています。2回目の地震が本震だったのは、熊本地震と同じパターンですね。【マグニチュード】

地震の大きさを示す指標ですが、M7.6でした。これは阪神淡路大震災、熊本地震のM7.3を上回る強さです。【震度】

震度はマグニチュードと震源からの距離、土地の揺れやすさ等によりますが、石川県で最大震度7を記録しました。そのほか、本州のほぼ全てと四国、九州まで震度2以上を記録し、非常に広域に揺れたことがわかります。私の住む神奈川県は2〜3でした。【地震活動】

1月3日10時54分時点で、震度1以上を観測した地震が499回発生しました。

震度7:1回 震度5強:6回 震度5弱:6回 震度4:24回 震度3:80回 です。

余震が非常に多い地震です。【関連災害】

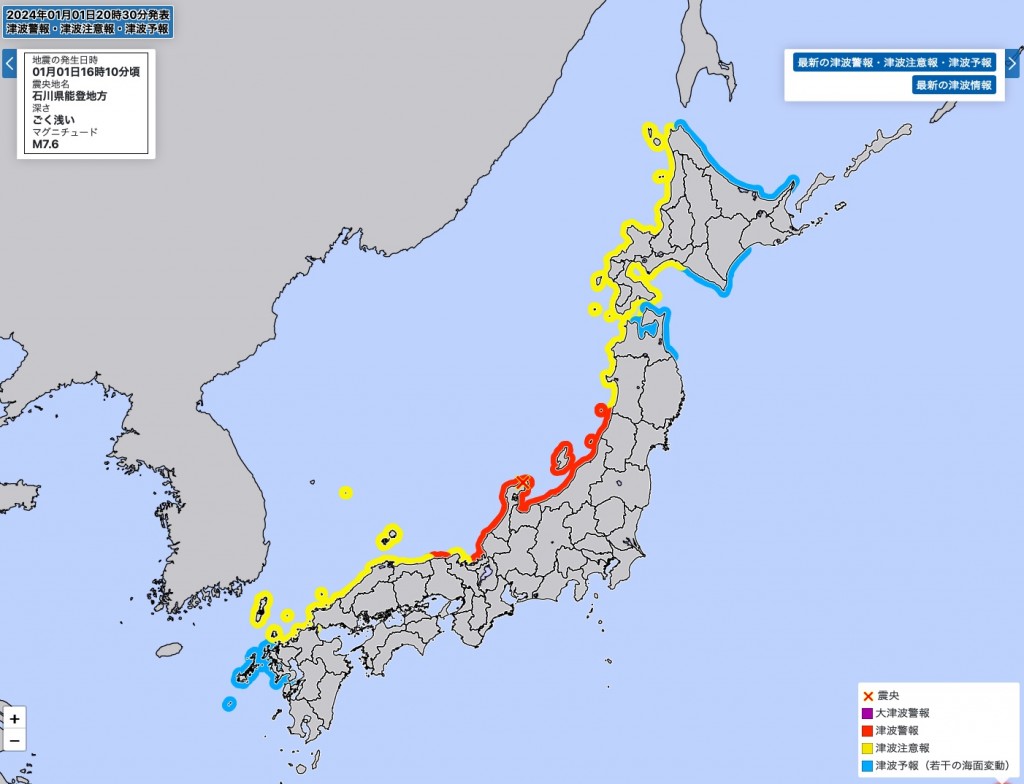

津波、土砂災害、液状化、火災が全て発生。

津波は北海道から九州まで広い範囲で発生しました。一時は能登半島に大津波警報も発出されました。大津波警報とは、津波の最大波の高さが高いところで3mを超える場合に発出される、最も危険な警報です。液状化や、木造地域の広域火災も発生しました。令和6年能登半島地震は、規模も範囲もたいへん大きな地震になりました。また、沿岸部、山間部、都市部でおこりうる関連災害が全ておきてしまいました。

このような歴史的な災害が2024年元旦におきたことには、偶然とはいえ驚きを隠し得ません。首都圏の私たちとしては、一人ひとりができる範囲の被災地支援をするとともに、引き続き、首都直下地震、南海トラフ地震に、家庭、職場ともに準備をしていきましょう。

-

2023.03.01 トピックス

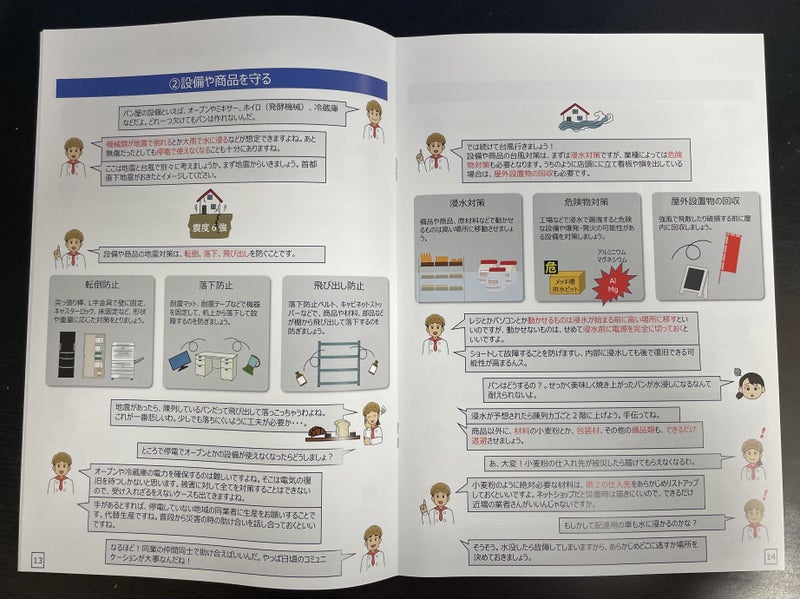

小規模事業者の災害対策 〜 BCPガイドブック

東京商工会議所江東支部と一緒に、小規模事業者向けのBCPガイドブックを作成しました。江東区内の架空の家族経営のパン屋さんを舞台に、小規模事業者が災害にどう備えるかを、家族3人とアルバイト2人の会話形式で話し合っていく内容です。

小規模事業者は、自宅と事業所が同じ場所あるいはとても近い、いわゆる「職住近接」の場合が多いです。これを利用して、家庭と職場を一体として災害対策に取り組めば、有効な取り組みが簡単にできます。